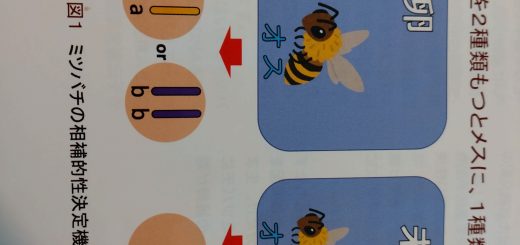

蜜蜂ーミツバチのユニークな性を決める仕組み

本号からは「ミツバチのユニークな性を決める仕組み」国立研究開発法人農業・食費産業総合研究機構生物機能利用研究部門 特別研究員峰翔太郎氏について紹介したい。

『はじめに』

みなさんのご存じのとおり、我々人類はこれまで多くの恩恵をミツバチから受けて生きてきました。

そんなセイヨウミツバチですが、近年ウイルス感染による病気、ダニによる被害、農薬などの化学物質への暴露といった深刻な健康脅威に直面しています。

このままでは今までどおりミツバチを利用するのが難しくなってしまう可能性があります。

もしも病気になり難い、ダニの被害を抑えられる、農薬との併用が可能といった様ないい特徴を持つミツバチを育種により人為的に作出することができれば、これらの脅威からミツバチを守ることができます。

育種とは人間にとって利用価値の高い特徴を持つ個体を人為的に作り出したり、改良することを指し、その手法は多種多様であるとのこと。 次号に続く。

巣箱近くの「キバナコスモス」が満開を迎えている。

近年はミツバチもいろんな脅威を受けており、それらの脅威に対する対策も講じられている。

特に稲に使われている農薬での被害は大きいが、有効な対策は今のところなく、農薬の濃度を下げるようなことしかないのが現状である。

稲の花が咲いた頃に、ドローンによる農薬散布が行われるが、稲田の側に置いてあるミツバチが入った巣箱はある程度離れた所に引っ越しが必要となる。厄介な作業でもある。

農薬散布情報は、養蜂家にも伝達されますか。

事前に役場と保健所から通知があります。